過払い金の返還請求には5年、または10年の時効があります。

つい最近までは、過払い金の時効成立が「最後の取引から10年」と定められていました。しかし、2020年4月1日に法律が変わったことで「過払い金請求ができることを知った日から5年」という新たな規定が加えられています。

改正民法の施行後、当事務所にも過払い金の時効についてのご相談が多く寄せられるようになりました。

「5年であれば時効かも知れないが10年なら返還請求がしたい」

「時効が過ぎたら過払い金は取り戻せない?」

このような疑問や不安を解消するため、本記事では過払い金の時効についてまとめています。時効成立の条件や起算点もわかりやすく解説するので、過払い金の返還請求を希望される方はぜひお読みください。

目次

過払い金請求が時効になるのはいつ?

過払い金の返還を求めるには、5年または10年の時効が定められています。

法律では、一定期間が経過したことにより、その人が持つ債権や権利を主張できなくなることを「消滅時効」といいます。消滅時効が存在するのは、長期間権利が行使されないことで証拠が散逸したり、相手方が予期せぬ請求に苦しむのを防ぐためです。

過払い金も完済から長い年月が経つと契約書や返済記録が残っていないことが多く、時効によって権利が制限される仕組みになっています。消滅時効が成立すると払い過ぎたお金は原則として返金されません。

過払い金はグレーゾーン金利が撤廃されるまでに、消費者金融やクレジットカード会社から借入を起こした場合に発生するものです。

グレーゾーン金利の撤廃にかかわる法改正がなされたのは2010年6月ですので、それ以前に借入された方は過払い金が発生している可能性があります。

払い過ぎたお金があったとすれば、それを返してもらうのは当然の権利です。しかし、時効成立後は返還を求めること自体難しくなります。

過払い金に心当たりがある方は、できるだけ早く返還請求の手続きをされた方がいいでしょう。

過払い金請求の時効が成立する条件

過払い金請求の時効は5年または10年とお伝えしましたが、具体的にどのような条件下で成立するのでしょうか。

時効成立の条件は次の2つです。

- 最後の取引から10年が経過している

- 権利を行使できることを知った日から5年が経過している

2つの条件を詳しく解説します。

条件①最後の取引から10年が経過している

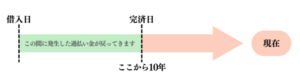

過払い金請求は、最後の取引から10年が経過すると時効が成立します。

最後の取引というのは、すでに返済し終えた借金の場合ですと「完済日」を意味します。

たとえば2010年1月に借入をし、2020年6月に完済したとしましょう。この場合の完済日は2020年6月で、そこから数えて10年、すなわち2030年6月が過払い金請求の時効となります。

条件②権利を行使できることを知った日から5年が経過している

2020年4月に施行された改正民法では、新たに「権利を行使できることを知った日から5年」といった規定が加えられました。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

引用元:改正民法第166条(債権等の消滅時効)

「権利を行使できることを知った日」はいつを指すかというと、引き直し計算によって過払い金が発生していると分かった日です。テレビや広告で過払い金という言葉を耳にしただけでは“知った日”には該当しません。

専門家による引き直し計算で、実際に自分の取引に過払い金が発生していると判明した日が、時効の起算点となります。

過去に借入経験のある方が、過払い金が発生している可能性があるとして弁護士や司法書士に相談したとしましょう。

相談を受けた専門家は過払い金の有無を調べるため、該当の貸金業者に対して取引履歴※の開示を請求します。この情報をもとに引き直し計算を行い、過払い金が発生しているかどうかを確認します。

この時、過払い金があるとわかればその時点で過払い金の返還を求めることができ、そのタイミングを「権利を行使できることを知った日」と判断するのです。

なお、5年の時効については2020年4月1日以降に完済した借金が該当します。2020年3月31日よりも前に返済した借金については、従来通り「最後に取引した日から10年」が時効となります。

※貸金業者に対して、過去の利用履歴の開示を求めること

過払い金請求の時効は「最後に取引した日」を起算点とする

過払い金請求の時効について考える時は、最後に取引した日を起算点とします。

間違われやすいのですが、過払い金請求の時効を「借入日から10年」と理解されている方が多くいらっしゃいます。

グレーゾーン金利が撤廃されたのは2010年6月ですので、仮に撤廃直前に借入をしていたとして2023年時点では過払い金請求はできない計算です。

最後に取引した日といっても難しく考える必要はありません。すでに全額払い終えた借金であれば完済日、返済中の借金については最後に返済した日を起算点としてください。

ここで1つ、同一の貸金業者から2度借入した場合の考え方も紹介します。

1回目の借入が2000年1月で、2008年6月に完済。その後2008年12月に同一の貸金業者から2回目の借入を起こしたとしましょう。

このケースでは1回目と2回目の間隔が約半年と短いことから、2つを「連続した1つの取引」とみなされる場合があります。(裁判所によって判断が異なるため、あくまで一例としてご理解ください)

連続した1つの取引と判断されれば、時効の起算日が2回目の完済日または最後に返済した日となります。

過払い金請求の時効が過ぎてしまったら?

過払い金は時効を過ぎると原則として請求が認められません。

過払い金は本来払う必要のなかったお金ですので、払い過ぎた利息があるのならば期限内に返還を求めるべきと考えます。お客様の中には過払い金請求で100万円以上返還されたという方もいます。

時効が過ぎてしまうと返還自体が難しくなるため、早め早めに行動するのがいいでしょう。

過払い金に心当たりのある方は「もう手遅れだから…」と諦めず、専門家に相談することをおすすめします。

過払い金請求の時効が過ぎないようにするためにできること

過払い金請求には時効があるので、心当たりがある場合はできるだけ早く対処することが大切です。「過払い金があるかも?」という方は、以下3点を確認してみましょう。

- 時効の起算点を確認する

- 時効の更新をする

- 専門家に相談する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

1.時効の起算点を確認する

過払い金に心当たりがある方は、第一に時効の起算点を確認してください。

過払い金請求の時効は「最後に取引をした日」から起算されます。完済日や最後の返済日が基準となるため、まずはご自身の取引履歴を確認することが大切です。

特に、完済から10年以上が経過している場合は時効が成立している可能性が高いため、早めの確認が必要です。

2.時効の更新をする

過払い金請求の時効は5年または10年とされていますが、時効が迫っている場合でも手続きをとることでリセット(更新)することができます。

具体的な方法としては、債権者に対して内容証明郵便を送付する、または裁判を起こすといった手段があります。内容証明郵便を送ることで、債権者に「過払い金を請求する意思がある」と通知でき、一定期間時効の進行を止めることが可能です。

ただし、この方法だけでは恒久的に時効を止められるわけではありません。必要に応じて訴訟を提起するなどの対処が求められます。

いずれの場合も、文面の作成や手続きの流れには専門知識が必要となるため、自己判断で行うよりも司法書士や弁護士に依頼した方が安全です。早めに行動することで、請求の権利を確実に守ることができます。

3.専門家に相談する

過払い金請求は個人でも対応できますが、失敗を防ぐには専門家に相談するのが一番です。

司法書士や弁護士といった専門家に相談すれば、取引履歴の取り寄せや時効の起算点の特定などを一貫して対応してもらえます。訴訟になったとしても専門家がしっかりと対応してくれるので、手続きをスムーズに進めやすくなります。

「過払い金があるかも?」と思った時点で早めに専門家に相談することが、請求できる権利を守る一番の近道です。

大阪のりらいふ法務事務所は、過払い金請求や債務整理を専門とする司法書士事務所です。メールやお電話での無料相談も承っておりますので、過払い金や借金に関するお悩みがございましたらお気軽にお問い合わせください。

りらいふ法務事務所へ無料相談をする

過払い金が戻ってこないケース

過払い金が返還されないケースとして想定されるものは以下の通りです。

- 2010年6月以降の借入

- 最終返済日から10年が経過している

- 借入先の会社が倒産している

それぞれのケースを詳しく解説します。

1.2010年6月以降の借入

過払い金が発生するのは、利息制限法の上限(15〜20%)を超える高金利で貸付を受けていた場合です。

2010年6月に貸金業法と出資法が改正されて以降、法定利息を超える「グレーゾーン金利」は撤廃されました。したがって、過払い金が発生するのは2010年6月より前の借入に限ります。

過払い金が発生しているかどうかは、2010年6月よりも前の借金かどうかで判断できます。

2.最終返済日から5年または10年が経過している

過払い金は5年または10年の時効が成立すると、請求する権利がなくなります。

たとえば、2014年に完済しているケースでは、時効が更新されていない限り2024年までに請求手続きを行わなければ権利を失うことになります。

長期の取引や完済から年月が経っているような場合は早めに取引履歴を確認し、時効が過ぎていないかをチェックすることが大切です。

3.借入先の会社が倒産している

過払い金請求は借入先の金融業者に対して行うものであり、借入先がすでに倒産している場合、請求しても返還される見込みはほとんどありません。

倒産手続きの状況によっては、破産管財人に届け出ることでごく一部が配当されるケースもありますが、ほとんどの場合は回収が困難です。

過払い金が発生している可能性がある方は、まずは借入先の現況を調べてみてください。

過払い金の調査と解決方法

過払い金の調査や返還請求は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

まずは貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、その情報から借金の残高を正しく計算し直す作業を行います。

過払い金が発生していれば貸金業者に返還を求めますが、すべての交渉がスムーズに進むとは限りません。貸金業者の中には条件に納得せず、訴訟となるケースもあります。

過払い金が返還されるまでの期間は3〜6ヶ月が目安ですが、裁判が長引くなどで1年近くかかる場合もあります。

過払い金にまつわるよくある質問

過払い金について多く寄せられる質問と回答をまとめました。

Q.サラ金(消費者金融)にも過払い金請求はできますか?

もちろんできます。

過払い金請求はクレジットカード会社や信販会社だけでなく、アコムやプロミス、アイフルなどの消費者金融に対して行えます。(個人経営の貸金業者にも可能です)

ただし、すでに破産している会社には返還請求ができません。またヤミ金からの借入も借金とは認められないため、仮に高額な利息を払っていたとしても返還請求はできません。

Q.20年前の借入も過払い金請求はできますか?

時効成立前であれば可能です。

過払い金請求の時効は「最後に取引した日」が起算点となります。仮に借入をした日が20年前であっても、完済日から10年が経過していなければ返還を求めることは可能です。

Q.過払い金が200万円ありそうですが全額返金してもらえますか?

過払い金が200万円あるとしても、必ずしもその全額が返金されるとは限りません。

貸金業者は返還額を減らそうと交渉を試み、その大半は5〜7割の金額で和解条件を提示してきます。借入先の対応方針や交渉の進め方によって変わりますが、実際の返還額は7〜9割程度になるケースが多いです。

訴訟まで進めれば全額に近い金額を取り戻せる可能性もあります。ただし、裁判には時間や費用がかかる点には注意が必要です。

なお、過払い金請求は自分で手続きすることも可能ですが、相手が素人だとわかると貸金業者は強気な交渉をしてきます。

引き直し計算を誤ると正しい金額を返還してもらえなくなる可能性もあるため、より多くのお金を取り戻したい方は専門家に相談することをおすすめします。

Q.クレジットカードのショッピング利用で過払い金請求はできますか?

クレジットカードのショッピング利用では過払い金は発生しません。

過払い金請求の対象となるのは、キャッシング枠やカードローンなど、利息制限法の上限を超える金利で借入をしていた場合に限られます。ショッピング利用は利息を伴わない取引であるため、過払い金請求はできません。

まとめ:過払い金請求は時効成立前に早めの手続きを

過払い金請求には5年ないし10年の時効があります。

時効を過ぎると返還を求めるのが難しくなるため、心当たりのある方はできるだけ早く専門家に相談しましょう。

りらいふ法務事務所では、過払い金請求に関するご相談を承っております。(電話またはメール)

「過払い金があるか調べたい」「あれば返還請求をしたい」といったご相談はお気軽にお問合せください。

無料相談はこちら